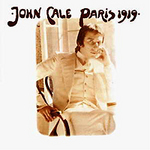

「これ絶対気に入りますよ」と、大学時代に後輩が貸してくれたレコードは、Small FacesのSmall Facesと、The WhoのSell outと、John CaleのこのアルバムParis 1919だった。ロックは前衛であるだけではなく、一線を引いたところにもロックを探求したレコードがあるのだと、気づかせてくれたのがこのアルバムである。Velvet Undergrandを信奉したり、Lou ReedのBerlinをやたら褒めそやすのではなく、喧噪のその後にも、たとえポップな音楽であっても、「前衛」でありつづけることができる、 Velvetのようなスタイルをとらなくても、禁欲的に「ロック」であり続けることはできる、それに気づかせてくれたのがJohn Caleである。

「これ絶対気に入りますよ」と、大学時代に後輩が貸してくれたレコードは、Small FacesのSmall Facesと、The WhoのSell outと、John CaleのこのアルバムParis 1919だった。ロックは前衛であるだけではなく、一線を引いたところにもロックを探求したレコードがあるのだと、気づかせてくれたのがこのアルバムである。Velvet Undergrandを信奉したり、Lou ReedのBerlinをやたら褒めそやすのではなく、喧噪のその後にも、たとえポップな音楽であっても、「前衛」でありつづけることができる、 Velvetのようなスタイルをとらなくても、禁欲的に「ロック」であり続けることはできる、それに気づかせてくれたのがJohn Caleである。

今あらためて聴き直してみると、オーケストラの入り方が過剰で、仰々しいのが耳につく。脳天気な曲もあったりして、John Caleの「転向」は果たして正しかったのかと疑問に思わないでもない。

しかしJohn Caleが作りたかった、クラシックとは違う世界での「美の世界」、Roxy MusicやT-Rex、あるいはDavid Bowieのようなまがまがしい見せ物とは違うレベルで追い求めようとした美の世界が、ここにはある。その意味でこのアルバムは、ロックがアンディ・ウォホールが口出しするようなまがいものではなく、ひとつのジャンルとして認識されうる標準まで達したことをきちんと証明してくれるアルバムであると言える。

Lou Reedは「インテリになりたかったやくざ」、John Caleは「やくざになりたかったインテリ」。確かにJohn Caleの音楽は、その品の良さからいえば、インテリの遊戯なのかも知れない。表題曲などは確かにオーケストラを導入して、きわめてインテリぽく作られていて、鼻につくかもしれない。でもこれを聞いていた当時の僕は、たとえ寝そべって聞いていてもロックは存在し続けるのだと、考えていた気がする。それは今から考えれば、早くも60年代半ばにたとえばThe KinksがSunny Afternoonで描いていた世界だ。しかもThe Kinksは70年代にはいってもしつこくその世界をMirror of Loveのような曲で何度も念を押す。John Caleも、Velvetへの反動なのか、Lou Reedへの敵意なのか、そのけだるさを全面的にロックとして演奏してはばからない。その決意がこの70年代初頭の動きだったのだろう。しかしこのけだるさは、けっしてこの時代だけにとどまることはない。ロックを聴き始めて、正面切った反抗だけがロックではないと気づくとき、日常の生活の中でもロックを聞き続けようと思うとき、John Caleの作り上げた様式美もひとつの地道な営為だと思うのだ。