バンドの音だが、スタジオミュージシャンすべて含めてのバンドの音になっている。それによってアルバムの雰囲気も、一曲一曲も、決まったジャンルにはおさまりきらない、スケールの大きさを獲得している。血統のない雑種としての音楽だ。そしてそこには、音楽自体を創造してゆこうとする高い志がある。

バンドの音だが、スタジオミュージシャンすべて含めてのバンドの音になっている。それによってアルバムの雰囲気も、一曲一曲も、決まったジャンルにはおさまりきらない、スケールの大きさを獲得している。血統のない雑種としての音楽だ。そしてそこには、音楽自体を創造してゆこうとする高い志がある。

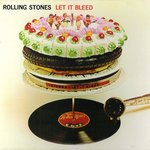

バンドは、それぞれが強い個性を発揮しながらも、決してバラバラにならずひとつのエネルギーを作ってゆくから面白い。ブライアン・ジョーンズが抜け、ミック・テイラーが加入するという過渡期に制作されたこのアルバムには、メンバー交代の不安定さなど感じられない。それどころか、アメリカのミュージシャンが入って、様々なバックボーンを持った音が混じりあい、そこから強い緊張感をもった音楽が生まれているのだ。

1曲目からMary Claytonの力強いヴォーカルにからみつくようにミックのハープが響き、ニッキー・ホプキンスのピアノが跳ねるなか、曲がどんどん進行してゆく。2曲目のロバート・ジョンソンのカバー曲に参加しているのはRy Cooder。埃が舞い上がるような寂寥感の演出が実にうまい。

ここにおさめられているのは、ジャンルを無視したポピュラリティあふれる曲ばかりだ。3曲目はフィードルから始まる、ブリティッシュロックと南部アメリカンロックの混合が見事なCountry Honk。4曲目はディープなスワンプロックのコード進行から始まり、ぐいぐいと疾走してゆくスピード感見事な一曲。最後のドラムのシンバルがひたすらたたかれまくられるのがかっこいいです。そしてA面最後のLet it bleedは、クレジットをみると、このスライドはキースが弾いている。Ladies&GentelmensのDVDではミック・テイラーの職人技の微動だにしない姿勢から生まれるスライドギターの音が、実にバンドの要となっていたが、この曲のスライドはテイラーに負けていない...

B面1曲目は、ふたたびねちっこいブルース。最後のYou can't always get what you wantは「地の塩」に続くアカペラ路線を拡大した曲。アル・クーパーのホルンに、アコースティックギター、そしてヴォーカルが入り、一気に曲が盛り上がっていく。アル・クーパーはピアノ、オルガンも担当し、コーラスの編成はジャック・ニッチェ。これこそストーンズの真骨頂ではないだろうか。どこまでも音を厚く塗り重ねて、猥雑とさえいえるような、いろんな音の混ざり具合こそストーンズの音楽を聞く醍醐味だと思う。ロックの雑種としての魅力に強くひきよせられるのだ。ロックだと思う。