John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。

John Mayerは自分が最も聞きそうにないミュージシャンである。なにしろ顔よし、声よし、ギターよし。自分が惹かれる顔は、たとえば上前歯の2本の間にすきまがあるような顔。声は高音で裏返ってしまうようなへろへろ声。ギターは、弦が弛んでるのではと思うような、しまりのない音。その理想はKinksのLolaのB面一曲目All this tomorrowだ。イントロのギターのなさけなさ、ぐ〜っともりあがっていくところのRayの鼻づまり声。そしてあのニヒルな顔。すべてが好きだ。

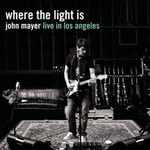

それに比べるとJohn Mayerはギターの弦は張り詰めている。声に一点の曇りもない。そしてあのルックス(アメリカ的美男子!)。どこを聞けばと思ったのだが、やはりアメリカン・ロックに対する憧憬の深さと、真のオリジナリティにまで達する技量の深さだろうか。ジェフ・ベックやクラプトンにはどうしても感動できないのに、彼のギターの音色にはほんとうに翻弄される。そしてヴォーカルはギターと同じく変幻自在。歌いながら、ギターをこれほどまでに弾くのだからまたすごい!

それから彼の魅力のひとつは、最近のスマートなブルースの影に多少隠れているが、90年代以降のミュージシャンぽい叙情性だ。この内省的ともおもえるメロディの美しさが、彼の音楽を手に届く等身大のものにしてくれる。とはいえおそらくヒットしたはずのWaiting on the world to changeは、一聴して親しみやすい、なつかしさを感じさせるメロディラインだが、Paul Youngほどではなく、どちらかといえば凡庸で叙情性とはほど遠い。それよりもアコースティックということもあるのだろう、Stop this trainや、名曲Daughtersは、確かなギターワークに裏打ちされた叙情性がうまく表現されている。特にDaughtersの最後、彼の声が高くなっていくところは、このアルバムの最高の瞬間だ。このアコースティックセットはこのライブアルバムの聞きどころだろう。

とはいえ実際は6曲だけ。なんだかここのパートは余技にすぎないと言っているかのようである。

Tweet